Les Misérables (1998) SPOILERS

Après plusieurs mois d’absence et des chroniques qui se sont raréfiées depuis quelques années sur la Banquise, me voici temporairement de retour pour un retour film bien gratiné ! Depuis décembre 2023, mon objectif était de réunir toutes mes chroniques dans un seul et même emplacement, mon blog ‘’Petits billets culturels’’ que je mets à jour en fonction de mon temps libre et de mes inspirations. Lorsque j’ai créé ce blog, je me suis toutefois fixée pour principe de n’y traiter que des productions que j’ai réellement aimées et qui ont un intérêt suffisant pour être développées en profondeur. Autant dire que le film qui sera traité aujourd’hui n’entre pas vraiment dans ces deux catégories, même s’il y a également pas mal de points à discuter. Je cherchais plutôt un emplacement idéal pour parler de cette xième adaptation made in USA sans passer par mon blog tout en utilisant un format se rapprochant d’une chronique blog. Me voici donc de retour sur la Banquise, ravie qu’elle soit toujours bien présente 😉

Ce n’est pas évident lorsque l’on se met à devoir rédiger une critique pour l’adaptation d’un roman qui compte énormément dans sa construction littéraire. Encore moins si le film en question divise le fandom depuis sa sortie, à la fois loué par les uns et honni par les autres. Une curiosité dont je me suis longtemps désintéressée, craignant le même résultat que bien d’autres adaptations US de romans européens. Lorsqu’on connaît presque par cœur le déroulement de l’histoire et ses personnages, on s’attend forcément à retrouver la même chose durant une adaptation, qu’elle soit en live ou en animation. Toutefois pour certains titres comme Les Misérables, je suis prête à faire certaines concessions, du moment que les grandes lignes et le caractère des personnages soit à peu près respecté. Il m’arrive même d’apprécier des changements drastiques pour le destin de certains personnages, en me disant qu’au moins, dans un univers alternatif, on leur aura laissé une seconde chance.

J’avais donc oublié cette adaptation de 1998, il ne s’agissait au fond que d’une version plutôt moderne avec des acteurs que je connaissais mal, alors que je préférais l’ancienne de 1958, celle avec Jean Gabin, Bernard Blier et Bourvil. Puis sont arrivés les partages de contenu par Tumblr. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ce réseau social est encore assez actif dans son coin et réunit surtout une importante communauté de fans des Misérables, amateurs du roman, des adaptations live ou même de la célèbre comédie musicale. C’est ainsi que l’algorithme de mon compte Tumblr m’a proposé des post parlant de l’adaptation de 1998 ou partageant des extraits visuels du film. Souvent, il était même comparé à une autre adaptation, celle d’un téléfilm diffusé en 1978 sur CBS avec Anthony Perkins dans le rôle de Javert et Richard Jordan dans celui de Valjean. Une sympathique adaptation que j’ai également découvert très récemment, de loin la moins mauvaise parmi les transpositions américaines du roman ; malgré un budget et une durée de téléfilm (et une mode capillaire très années 70), il bénéficiait notamment d’un casting essentiellement britannique et de superbes décors tournés en Angleterre et en France. Et Perkins y faisait un Javert à la fois intransigeant, tourmenté et touchant.

Richard Jordan et Anthony Perkins dans le TV Special 1978. Il a un peu vieilli, mais reste franchement sympa.

Richard Jordan et Anthony Perkins dans le TV Special 1978. Il a un peu vieilli, mais reste franchement sympa.

À l’inverse, le film de 1998, mis en scène par le réalisateur danois Billie August, se voulait une grosse production hollywoodienne (ça se voit) arrosée d’un budget solide (ça se voit aussi) et d’un tournage principalement en République tchèque, notamment à Prague (ça se voit toujours). Dans les rôles principaux, Liam Neeson (que j’avais découvert dans Nell puis plus récemment dans Silence de Scorsese) interprète Jean Valjean et Geoffrey Rush (que je ne connaissais pas) interprète Javert. Un nouveau duo amené donc à succéder à Richard Jordan et Anthony Perkins. Alors, que vaut pour finir cette adaptation nineties ?

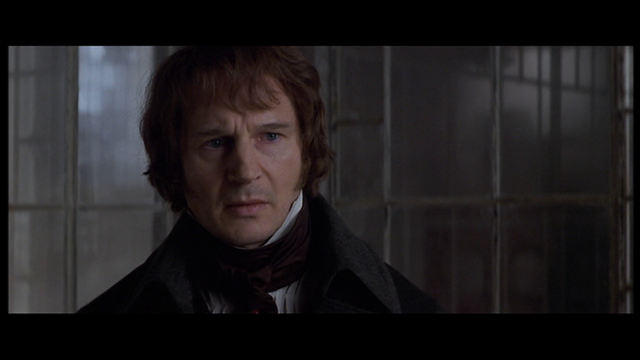

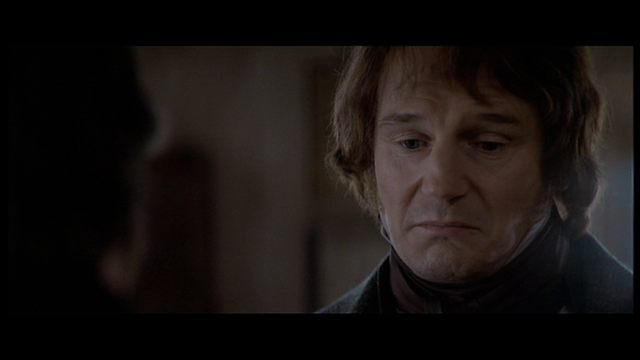

Premier constat que j’avais déjà eu en découvrant les extraits sur Tumblr : l’âge des deux acteurs. Non pas qu’ils soient trop jeunes pour interpréter les rôles concernés – Neeson avait alors 45 ans au moment du tournage et Rush juste un an de plus – mais leur apparence durant tout le film ne semble pas reproduire le temps qui passe. L’histoire du roman se déroule sur environ 20 ans, entre 1815 (sortie de Jean Valjean du bagne) et 1834 (année où il décède), sachant qu’il a déjà 46 ans en 1815, il en a pratiquement 65 vers la fin de l’histoire. Mais Neeson ne donne pas du tout cette impression ! Il paraît au mieux avoir vieilli de dix ans tout au plus, et encore c’est surtout visible dans la seconde partie du film, qui se passe essentiellement en 1832. Lorsqu’il se trouve à Montreuil (renommé Vigo en VO… oui les équivalents de Michel Producteur ont estimé nécessaire de modifier tous les noms français qui sonneraient ”compliqués” pour des Anglophones), il fait encore si juvénile qu’on a beaucoup de mal à croire que ce fringant jeune maire est censé avoir la cinquantaine ! C’est d’autant plus voyant que Rush, de son côté, est bien plus crédible en Javert quadra et paraît donc plus âgé que Valjean (alors que c’est l’inverse dans le roman, les deux ayant même une dizaine d’années de différence). A contrario (je ferai pas mal de liens avec le téléfilm de 1978, ce dernier ayant visiblement influencé le film d’August), Jordan et Perkins étaient constamment vieillis au fil des scènes par les maquilleurs, de façon à garder cette cohérence chronologique des 20 ans. On ne va pas me raconter qu’il n’était pas possible de faire de même avec Neeson et Rush !

À la limite, Rush a les cheveux légèrement grisonnants dans la seconde partie. C’est déjà pas mal.

À la limite, Rush a les cheveux légèrement grisonnants dans la seconde partie. C’est déjà pas mal.

Peut-être était-ce une volonté de garder flou leur âge réel… même si les indications chronologiques qui apparaissent à l’écran ne valident pas cette hypothèse. Ou alors le réalisateur tenait absolument à attirer les adolescents – filles et garçons – dans les salles et a largement amélioré l’apparence physique des protagonistes. Pour rappel, selon Hugo, Javert est un homme de taille impressionnante, mais très laid, avec un nez camard et de profondes narines, d’énormes favoris, des lèvres minces, « peu de crâne, beaucoup de mâchoire », et des cheveux lui tombant jusqu’aux sourcils. Une description qui forcément ne correspond pas du tout à celle de Rush, plus petit en taille que Neeson et bien loin d’avoir été enlaidi pour les besoins du film.

C’est encore dans ce film français (et muet) de 1925 qu’on trouve le Javert le plus proche physiquement du roman.

C’est encore dans ce film français (et muet) de 1925 qu’on trouve le Javert le plus proche physiquement du roman.

Dans un objectif sans doute similaire, Uma Thurman, l’interprète de Fantine, ne subit tout au plus qu’une coupe de cheveux, bien loin de sa dégradation physique qui a tant marqué les lecteurs du roman. On la rencontre directement à Montreuil, en simple ouvrière occupée à trimer pour le bien de sa fille unique, puis très vite son renvoi survient et enfin sa déchéance sociale qui l’oblige à la prostitution. Le réalisateur ne prend pas de gants avec cet épisode de la prostitution ni avec l’arrestation de Fantine, qui sont traités avec un certain réalisme. Mais il s’amuse aussi à imaginer une espèce de mini-romance bien larmoyante entre Fantine et Valjean, le maire prenant personnellement soin d’elle et allant jusqu’à la porter dans ses bras pour qu’elle puisse manger à sa table à l’extérieur (en plein hiver alors qu’elle souffre des poumons, quelle bonne idée). Ce rajout n’amène malheureusement aucun développement des personnages, c’est longuet et cul-cul au possible. Les mouchoirs Tempo étaient peut-être sponsors du film ?

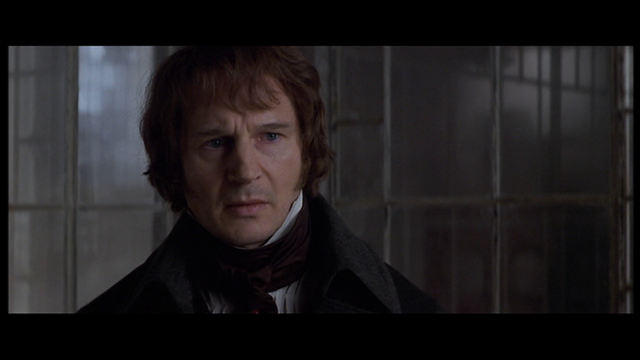

Cette amourette sera toutefois la seule preuve de douceur dont fera acte Valjean-Neeson. Car si Neeson tient le rôle de Valjean, il ne l’incarne pas. Il le dénature. Jean Valjean était un homme en recherche de repentir, pieux, généreux et bienveillant ? La douceur personnalisée ? Valjean-Neeson sera brutal, agressif et autoritaire. La religion a disparu de son existence (sans doute parce qu’il fallait « moderniser » le personnage ?). Il continue à pratiquer une certaine forme de charité et de générosité – on le verra ainsi organiser une soupe populaire – et son existence sobre à Montreuil est plutôt bien respectée, mais c’est à peu près tout. Valjean-Neeson ressemble à un Valjean sorti du bagne qui n’aurait jamais croisé l’évêque Myriel et n’aurait que peu évolué. Son langage est inutilement vulgaire – le mot « put*in » est plusieurs fois employé indifféremment par Valjean ou Javert pour qualifier Fantine – et le scénario lui invente un illettrisme qu’il est pourtant censé avoir comblé durant ses années au bagne si l’on suit le roman. Ce manque d’instruction l’oblige à faire constamment appel à son secrétaire pour lire son courrier, écrire sa correspondance et même corriger ses fautes de syntaxe ou améliorer son vocabulaire lorsqu’il dicte une lettre. Autant dire qu’on croit moyennement qu’un homme comme Valjean-Neeson ait pu attirer autant les regards des notables de Montreuil pour être choisi comme leur nouveau maire.

Je rajoute que son Valjean, malgré son statut de grosse légume de Montreuil, a tout au plus le charisme d’une endive.

Mais surtout, Valjean-Neeson frappe. Beaucoup. Trop souvent. Vous vous souvenez du Valjean à la sauce Schwarzenegger qui distribuait des claques à tour de mains dans la parodie des Inconnus ? Hé bien avec Valjean-Neeson, on n’en est pas loin ! À la rigueur, que l’ex-bagnard donne un coup de poing à l’évêque en tentant de s’enfuir avec l’argenterie, soit. On peut argumenter qu’étant encore le Valjean désabusé et rempli de haine sortant du bagne, il aurait pu avoir ce geste durant sa fuite. Dans le téléfilm de 1978, Valjean-Jordan était également assez agité au sortir du bagne et du genre à donner des coups aux témoins gênants ; ça se justifiait même davantage dans ce cas, car le téléfilm le faisait s’évader du bagne et non remettre officiellement en liberté. Mais passé sa rencontre avec l’évêque, il s’amendait et ne se comportait plus ainsi par la suite. Voir Valjean-Neeson persister dans la brutalité bien après sa rencontre avec Myriel tient complètement du Out-of-Character. Même face à Javert, qui vient de provoquer par ses accusations le décès de Fantine, Valjean n’allait pas jusqu’à lui fracasser le crâne contre un mur et se contentait de lui faire peur. J’ai beaucoup de respect pour le travail de Neeson dans Nell et Silence, mais ici, l’écriture de son personnage ne favorise ni la sympathie qu’on devrait avoir pour Valjean, ni d’ailleurs le jeu de Neeson. En dehors de quelques rares scènes, sa prestation est assez moyenne voire médiocre, au point de se voir éclipsée par ses partenaires Uma Thurman et Geoffrey Rush.

« Vous comprenez, le bagne c’était la jungle, j’ai appris à collectionner les marrons pour rendre les châtaignes »

Uma Thurman fait une Fantine assez juste malgré son peu de temps d’apparition à l’écran, on en vient même à regretter qu’elle n’ait pas eu davantage de scènes pour incarner son personnage. Fantine reste ainsi fidèle à elle-même, mère dévouée jetée à la rue par la misère et dont le destin tragique est au moins respecté à la lettre dans le film. Si l’on excepte l’amourette sans grand intérêt avec Valjean et sa déchéance très censurée pour garder le glamour de l’actrice, ses apparitions sont dans l’ensemble assez réussies.

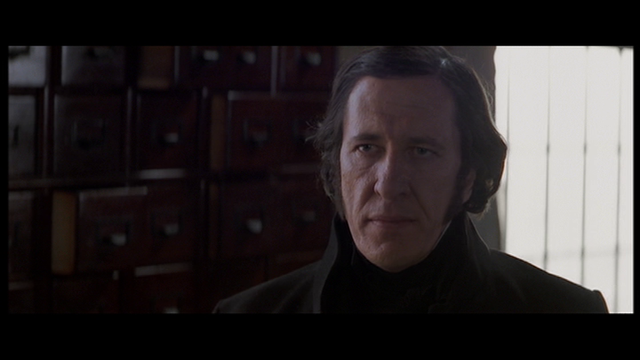

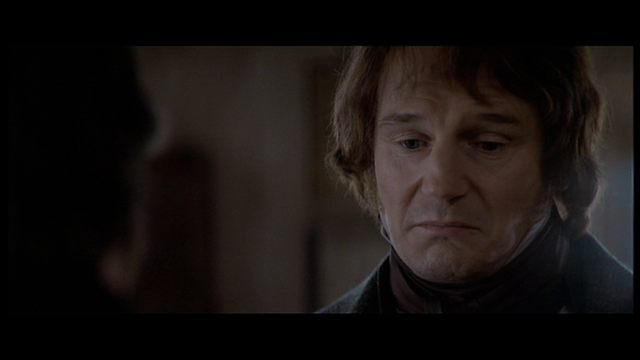

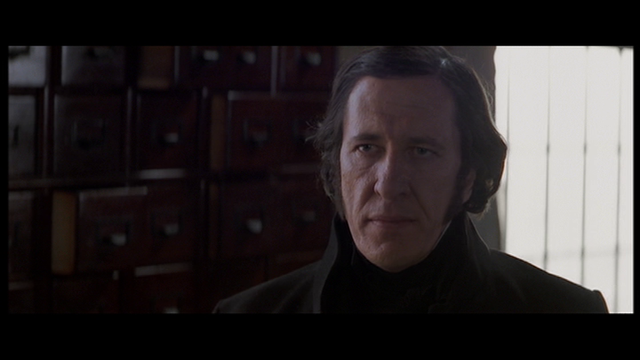

L’autre acteur qui tire son épingle du jeu, c’est donc Geoffrey Rush. Je ne le connaissais pas avant de le découvrir dans ce film et avec le recul, c’est regrettable que cette découverte passe par celui-ci (heureusement, ça peut se rattraper !). Sa prestation est d’autant plus à son honneur que son personnage souffre également de problèmes d’écriture. Moindres que pour Valjean, certes, mais bien présents. Je me suis pas mal interrogée durant le film comment des scénaristes pouvaient avoir autant de difficultés à introduire dans leur script un personnage aussi bien écrit que Javert ? Toute sa personnalité et son background sont décrits dès sa première apparition pour amener le lecteur à comprendre son respect de la loi et son comportement vis-à-vis des criminels (pour Valjean certains doutes subsistent tout de même ^^), il n’est donc pas nécessaire de devoir en modifier certains éléments pour le rendre plus abordable. C’est même parfois risqué et les adaptations antérieures l’ont d’ailleurs bien montré, comme celle de Le Chanois en 1958 où Javert âgé d’à peine 8 ou 10 ans apparaît devant un Jean Valjean déjà largement quinquagénaire avant de revenir une dizaine d’années plus tard sous les traits de Bernard Blier. Je passerai aussi sur les remaniements de son passé, comme si révéler que Javert est le fils né en prison d’une tireuse de cartes et d’un galérien avait quelque chose de tabou.

Ici en revanche, comme dans la plupart des adaptations américaines, son background est assez bien respecté. Exit le fils du responsable de bagne (Le Chanois) ou l’héritier d’une famille bourgeoise ruinée (Dayan), Javert se présente directement comme le fils d’un voleur et d’une prostituée ; même si l’on ne retrouve pas le galérien (Hugo n’a jamais précisé les raisons derrière cette condamnation aux galères) et la tireuse de cartes (rom ? La question fait pas mal débat au sein du fandom), l’on reste dans un milieu familial et social extrêmement défavorisé. Rush interprète son personnage avec justesse, tout du moins tel qu’il est décrit dans le scénario. Car s’il joue bien son rôle, il est par moments limité par les décisions du script qui font de Javert le seul antagoniste du récit. Les adaptations américaines – tout du moins depuis celle de Richard Boleslawski en 1935 – ont l’habitude d’écarter bien vite les Thénardier après le passage de Valjean dans leur auberge. Ainsi, le père Thénardier n’intervient plus dans l’histoire en tant que chef d’une bande de criminels et seul Javert reste finalement le seul à pourchasser encore Jean Valjean.

Après, cela n’a jamais empêché pas les scénaristes de le nuancer : le téléfilm de 1978 proposait ainsi un Javert ni vraiment tout blanc, ni vraiment tout noir, assez proche en cela du roman. Hélas, les scénaristes du film de 1998 n’ont pas la même subtilité manuscrite que leurs prédécesseurs. Ainsi, comme tout film hollywoodien nécessite forcément un méchant ou tout du moins un ennemi suffisamment féroce pour mettre des bâtons dans les roues du héros, la personnalité de Javert a été beaucoup noircie dans le film. Il avait aussi ses moments noirs dans le roman – souvenons-nous de son comportement brutal et cruel qui provoqua le décès de Fantine – mais ici, il passe du début à la fin pour une véritable pourriture. Cosette elle-même conclura de la sorte : « Quel homme horrible ! ». Rush doit donc composer avec cette écriture et si dans l’ensemble, il retranscrit bien le côté intransigeant, froid, insensible et fouineur du personnage, il lui arrive parfois de verser dans la caricature, à l’exemple de cette scène où Javert perd son sang-froid en apprenant qu’il avait vu juste pour Valjean.

Rush, reste s’il-te-plaît dans ton rôle d’inspecteur impassible et intransigeant, c’est beaucoup mieux.

Rush, reste s’il-te-plaît dans ton rôle d’inspecteur impassible et intransigeant, c’est beaucoup mieux.

Et pour accentuer le trait, on met en scène son seul vice du roman : le tabac à priser. Qu’il sniffe d’ailleurs comme s’il s’agissait de cocaïne…

Et pour accentuer le trait, on met en scène son seul vice du roman : le tabac à priser. Qu’il sniffe d’ailleurs comme s’il s’agissait de cocaïne…

Il prend aussi par moments des mimiques étranges, en particulier durant les scènes où il interagit avec Neeson-Valjean. Je ne sais pas exactement si c’est volontaire de la part des scénaristes ou une initiative de Rush, mais leurs interactions peuvent prendre un tournant des plus insolites. Rush-Javert semble ainsi complètement se soumettre à Neeson-Valjean, le fixant intensivement avec des yeux de biche comme s’il voulait lui faire comprendre quelque chose qu’il ne peut mentionner directement.

« Punissez-moi… Monsieur le Maire. »

« Punissez-moi… Monsieur le Maire. »

J’avais dit plus haut que le téléfilm de 1978 semble avoir pas mal inspiré Billie August pour son propre film et ce n’est pas pour rien : le téléfilm a une réputation assez particulière auprès des fans, au point d’être surnommé ‘’The Gay Version’’. Rien que ça. La présence au casting d’Anthony Perkins y est peut-être pour quelque chose dans cette réputation, mais pas seulement : plusieurs scènes peuvent s’interpréter de différentes manières et comme Jordan et Perkins jouent beaucoup sur le regard durant leurs scènes communes, ces interactions ont pas mal titillé l’imagination des fans. Le film d’August est bien moins amateur de ces interactions suspicieuses – et comme Javert est ici un personnage beaucoup plus antipathique que tourmenté, il donne plutôt l’impression de vouloir manipuler Valjean. Ce qui n’empêche pas certains fans du Valvert (le nom donné au ship Valjean-Javert) d’y trouver tout de même leur compte. Chacun est libre ! Cela dit, en incorrigible amatrice du Valvert, je préfère largement ce qui est implicitement proposé dans le téléfilm de 1978 que dans le film d’August : déjà parce que Perkins-Javert a un fond plus sympathique et attachant, mais aussi August a une manière très bizarre de filmer ses acteurs, au point de transformer une confrontation ou un tabassage contre le mur en séquence de bondage SM des plus malaisés… !

Je crois que le plus sournois dans cette scène, c’est de pouvoir facilement imaginer, en se basant sur quelques images fixes, une variante où Valjean pratiquerait une xxxxxxxxxx sur Javert !

À côté de ce trio, les autres acteurs apparaissent un peu transparents. Claire Danes est une Cosette juvénile qui fait gentiment ce qu’on lui demande de jouer (pas toujours très bien) et Hans Matheson interprète correctement à la fois un Marius en leader du mouvement révolutionnaire – rôle habituellement tenu par Enjolras – et un romantique en mal d’amour pour Cosette. Les rôles secondaires sont assez bien tenus aussi. Le garçonnet qui joue Gavroche a une bonne bouille et une humeur positive contagieuse, malheureusement il apparaît assez peu dans le film.

Le tournage du film a eu lieu principalement dans des studios praguois et sans doute en pleine campagne tchèque. Certaines scènes auraient été tournées à Paris – la mairie est remerciée dans les crédits – même s’il n’est pas évident de repérer toutes les scènes concernées. Qu’importe au final, s’il y a une qualité qu’on ne peut pas nier au film, ce sont clairement les décors. Paysages, scènes de rues ou intérieurs des bâtiments sont dans l’ensemble très réussis. L’auberge des Thénardier par exemple est criante de réalisme, de quoi regretter de ne l’apercevoir que durant quelques minutes. Le choix de tourner à Prague n’est cependant pas toujours emprunt de pertinence. Déjà parce que les bâtiments ne sont pas toujours conformes à ceux présents en 1830 et les anachronismes sont d’ailleurs légion dans ce film. Mais surtout, si pour un Américain n’ayant jamais mis les pieds en Europe, cela peut faire illusion, pour quelqu’un qui a déjà voyagé plusieurs fois à Paris et à Prague, les lieux sont facilement reconnaissables. Ainsi, le soi-disant Paris traversé par nos personnages est davantage le Prague du centre historique avec ses fameuses rues, ses places… et ses ponts. Si les ruelles des quartiers pauvres s’en sortent encore très bien, il est plus difficile de se croire à Paris dès que l’on aperçoit des monuments tels que des palais ou des cathédrales typiquement praguois.

Par contre, les figurants sont nombreux et ces rues grouillent ainsi de vie.

Par contre, les figurants sont nombreux et ces rues grouillent ainsi de vie.

Il faut reconnaître une chose à la réalisation d’August : il est plutôt bon pour filmer des paysages.

Il faut reconnaître une chose à la réalisation d’August : il est plutôt bon pour filmer des paysages.

Oui c’est censé être la porte d’entrée principale de Paris

Oui c’est censé être la porte d’entrée principale de Paris

L’auberge des Thénardier qu’on ne reverra plus

L’auberge des Thénardier qu’on ne reverra plus

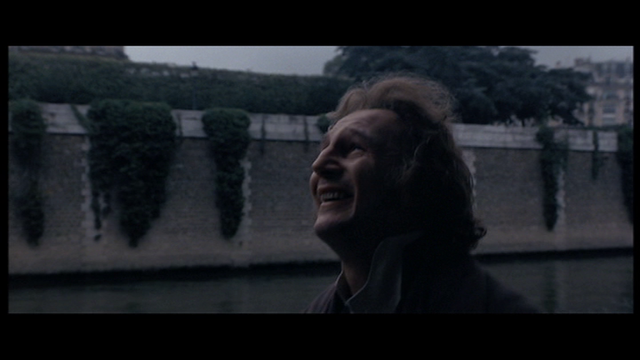

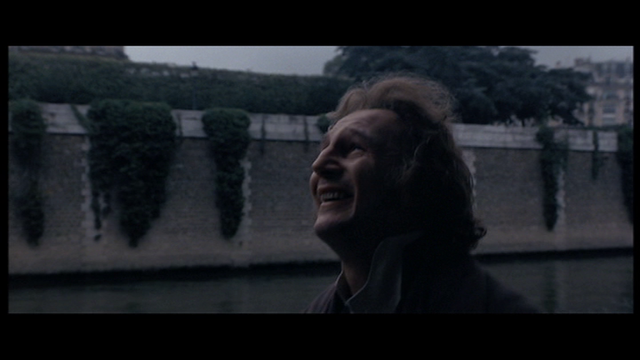

Je ne vais pas m’attarder davantage sur toutes les modifications ou coupes effectuées dans le roman par les scénaristes, l’essentiel ayant déjà été dit. Je terminerai juste sur un changement qui a beaucoup fait jaser les fans et qui continue d’être controversé à l’heure actuelle : la fin du film. August choisit de terminer son long-métrage sur le suicide de Javert, mais pas de n’importe quelle manière. Dans le roman, l’inspecteur, bouleversé d’avoir eu la vie sauve grâce à un ex-forçat et remettant désormais en question sa vision de la justice, laisse finalement Valjean libre chez lui et part se jeter dans la Seine depuis le Pont au Change. Dans le film, l’emplacement et le déroulement changent. Javert se jette ainsi directement dans la Seine depuis le quai (et non depuis un pont), sous les yeux de Valjean, qui n’intervient pas !

Vous avez bien lu : Valjean, qui venait pourtant d’épargner la vie de Javert durant les barricades (comme dans le livre), le laisse ainsi se jeter à l’eau et se noyer, alors qu’il pourrait le secourir. Le réalisateur a possiblement voulu rester cohérent avec leurs personnalités du film : Valjean étant bien moins bienveillant et versé dans la foi que celui du roman serait-il moins enclin à secourir la vie d’un Javert beaucoup plus sournois et véreux ? Possible, mais ça ne tient pas avec des propos qu’il tient quelques scènes plus tôt et dans lesquels il insiste ne pas détester Javert et ne rien ressentir de particulier à son égard. Ou alors August a interprété à sa manière le chapitre 5 du livre V, dans lequel il est révélé que Valjean a appris le suicide de Javert par les journaux et en a conclu qu’il doit sa liberté parce que son rival avait sombré dans la folie. Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre raison, cette impression d’une fin discutable reste bien présente : Jean Valjean a laissé mourir un homme sous ses yeux.

Je n’arrive pas à le croire : plutôt que de m’arrêter, Javert a préféré se suicider…

Le pauvre… Il s’est noyé sous mes yeux et je n’ai rien fait !

Le pauvre… Il s’est noyé sous mes yeux et je n’ai rien fait !

« Oui enfin, comme tu annonces ça avec un grand sourire, ç’a pas l’air de vraiment te faire chier hein ! »

Pour l’anecdote, dans le film de Richard Boleslawski sorti en 1935, Valjean était également témoin du suicide de Javert, à la différence qu’il n’était pas présent au moment où il se jetait à l’eau et n’avait donc pas la possibilité d’empêcher son geste. Étrangement, cette fin (celle de 1998) aura également inspiré l’un des one-shot édités par Soleil Manga en 2011 dans sa collection des classiques littéraires, puisque dans celui consacré aux Misérables, la même scène s’y produit, mais avec une conclusion différente. Cette fois, Valjean est véritablement affligé par la mort de Javert, rendant son absence d’intervention encore plus incompréhensible.

En plus, même dans cette version, Javert commençait à se remettre en question.

En plus, même dans cette version, Javert commençait à se remettre en question.

Controversée ou détestée, cette fin n’a clairement pas laissé les spectateurs indifférents. Elle aura peut-être même donné naissance à l’une des thématiques les plus populaires de la fanfiction autour des Misérables : le Post-Seine*.

*Résumé grossièrement, le principe du Post-Seine consiste à imaginer comment l’histoire aurait évolué si Javert avait renoncé à son suicide ou avait été sauvé au dernier moment par Valjean. Généralement, leur relation prend assez vite un tournant plutôt épicé.

Production hollywoodienne XXL, cette production ambitieuse souffre essentiellement d’une réalisation sans grande personnalité et surtout d’un scénario manquant de subtilité qui simplifie au maximum les thèmes abordés et le message du roman. Sans être la catastrophe que j’attendais, le film reste davantage une curiosité si vous n’avez vraiment aucune autre adaptation sous la main et si vous appréciez certains des acteurs présents dans le film (enfin si c’est Liam Neeson, je vous le déconseille).

Pour les amateurs de bon doublage français, la VF du film est d’une qualité remarquable, même trop remarquable pour ce film qui ne la méritait clairement pas. Elle a un avantage toutefois non négligeable : tous les noms des villes ou des personnages modifiés par Michael Prod. sont revenus à la normale, vous pourrez donc entendre Valjean se présenter comme maire de Montreuil et non pas Vigo. Ouf !

Au final, sa principale contribution aura surtout été de construire tout un fandom autour du Valvert, même si bien souvent les personnages de Javert et Valjean sont rarement dépeints comme ceux qu’interprétaient Geoffrey Rush et Liam Neeson. J’en viens à espérer qu’à ce stade, les studios américains vont laisser le roman désormais tranquille et en rester à la comédie musicale. En attendant de voir ce que les Français nous réservent doublement pour 2026 ?

Quelques bonus :

Valjean sorti du bagne avec son capuchon en mode Assassin’s Creed

Javert en simple garde-chiourme à Toulon. C’est si rare !

Apparemment, depuis que M. Madeleine est maire, c’est la fête du slip chez la police de Montreuil

À bientôt pour de nouvelles chroniques !

-

Cette réponse a été modifiée le il y a 8 mois et 1 semaine par

Veggie11.

Veggie11.

-

Cette réponse a été modifiée le il y a 8 mois et 1 semaine par

Veggie11.

Veggie11.

Richard Jordan et Anthony Perkins dans le TV Special 1978. Il a un peu vieilli, mais reste franchement sympa.

Richard Jordan et Anthony Perkins dans le TV Special 1978. Il a un peu vieilli, mais reste franchement sympa. À la limite, Rush a les cheveux légèrement grisonnants dans la seconde partie. C’est déjà pas mal.

À la limite, Rush a les cheveux légèrement grisonnants dans la seconde partie. C’est déjà pas mal. C’est encore dans ce film français (et muet) de 1925 qu’on trouve le Javert le plus proche physiquement du roman.

C’est encore dans ce film français (et muet) de 1925 qu’on trouve le Javert le plus proche physiquement du roman.

Rush, reste s’il-te-plaît dans ton rôle d’inspecteur impassible et intransigeant, c’est beaucoup mieux.

Rush, reste s’il-te-plaît dans ton rôle d’inspecteur impassible et intransigeant, c’est beaucoup mieux. Et pour accentuer le trait, on met en scène son seul vice du roman : le tabac à priser. Qu’il sniffe d’ailleurs comme s’il s’agissait de cocaïne…

Et pour accentuer le trait, on met en scène son seul vice du roman : le tabac à priser. Qu’il sniffe d’ailleurs comme s’il s’agissait de cocaïne… « Punissez-moi… Monsieur le Maire. »

« Punissez-moi… Monsieur le Maire. »

Par contre, les figurants sont nombreux et ces rues grouillent ainsi de vie.

Par contre, les figurants sont nombreux et ces rues grouillent ainsi de vie.

Il faut reconnaître une chose à la réalisation d’August : il est plutôt bon pour filmer des paysages.

Il faut reconnaître une chose à la réalisation d’August : il est plutôt bon pour filmer des paysages. Oui c’est censé être la porte d’entrée principale de Paris

Oui c’est censé être la porte d’entrée principale de Paris L’auberge des Thénardier qu’on ne reverra plus

L’auberge des Thénardier qu’on ne reverra plus

Le pauvre… Il s’est noyé sous mes yeux et je n’ai rien fait !

Le pauvre… Il s’est noyé sous mes yeux et je n’ai rien fait !

En plus, même dans cette version, Javert commençait à se remettre en question.

En plus, même dans cette version, Javert commençait à se remettre en question.

. Le bô Brad Pitt ne jouait pas mal un pilote vétéran, Sonny, à la dangereuse réputation de risque-tout, et qui revient en gloire. Bien qu’il ait 61 ans, Brad-Sonny est si bô qu’il paraît un quart de siècle en moins. Selon tous les clichés, la rivalité haineuse d’un jeune pilote Noir aboutit à une belle amitié et au triomphe quasi en commun. Comme cela se termine à Abou Dhabi, le glorieux bouquet de fleurs est remis à Sonny non par une jolie fille mais par un barbu en keffieh, moment d’humour involontaire imposé par le circuit très réel. En effet, le réalisateur a tenu à tourner sur de véritables Grands Prix Mondiaux, y mêlant sa fiction. L’acteur Brad Pitt est paraît-il un assez bon pilote, ce qui ajoute à la crédibilité. On en apprend sur les courses en F1, et notamment que le succès repose avant tout sur le choix au bon moment des pneus, durs ou tendres selon le climat. Bien entendu, clichés obligent, une jolie blonde censée conceptrice de sa voiture (soyons un peu woke) est surtout là pour se faire tringler par Sonny. J’avoue n’avoir pas trop compris l’arnaque en coulisses pour démolir la jeune firme automobile. Film très long, mais bon, il faisait horriblement chaud cet après-midi là !!

. Le bô Brad Pitt ne jouait pas mal un pilote vétéran, Sonny, à la dangereuse réputation de risque-tout, et qui revient en gloire. Bien qu’il ait 61 ans, Brad-Sonny est si bô qu’il paraît un quart de siècle en moins. Selon tous les clichés, la rivalité haineuse d’un jeune pilote Noir aboutit à une belle amitié et au triomphe quasi en commun. Comme cela se termine à Abou Dhabi, le glorieux bouquet de fleurs est remis à Sonny non par une jolie fille mais par un barbu en keffieh, moment d’humour involontaire imposé par le circuit très réel. En effet, le réalisateur a tenu à tourner sur de véritables Grands Prix Mondiaux, y mêlant sa fiction. L’acteur Brad Pitt est paraît-il un assez bon pilote, ce qui ajoute à la crédibilité. On en apprend sur les courses en F1, et notamment que le succès repose avant tout sur le choix au bon moment des pneus, durs ou tendres selon le climat. Bien entendu, clichés obligent, une jolie blonde censée conceptrice de sa voiture (soyons un peu woke) est surtout là pour se faire tringler par Sonny. J’avoue n’avoir pas trop compris l’arnaque en coulisses pour démolir la jeune firme automobile. Film très long, mais bon, il faisait horriblement chaud cet après-midi là !!